吴大师去世了。这个消息在我心里久久发酵,难以释怀。某天,眼泪竟不觉中流了出来。一些画面、言语,反复在脑海里翻腾。如今大师远去,怀着敬重、缅怀、遗憾、愧疚的心情,写下这些迟到的文字,谨以此纪念与我“交浅言深”的吴显林老先生。

因为工作关系,我于24年5月第一次见到吴大师。但他的大名,却早已是行业内如雷贯耳的存在。吴大师是国内外一系列巨型露天雕塑的创作者、设计者。形容一个人成就高、创作成果丰硕,我们经常说“著作等身”;对吴大师,可能只能用“著作齐天”来形容了。128米的河南中原大佛、108米的海南三面观音、88米的无锡灵山大佛、72米的曲阜孔子像、墨尔本19米的天后圣像、南京佛顶宫9米的卧佛像,以及彼时正欲请吴大师操刀的68米妈祖像……创作出如此多另世人仰望、敬拜的雕塑作品的艺术家,得是多么传奇、超凡的存在!

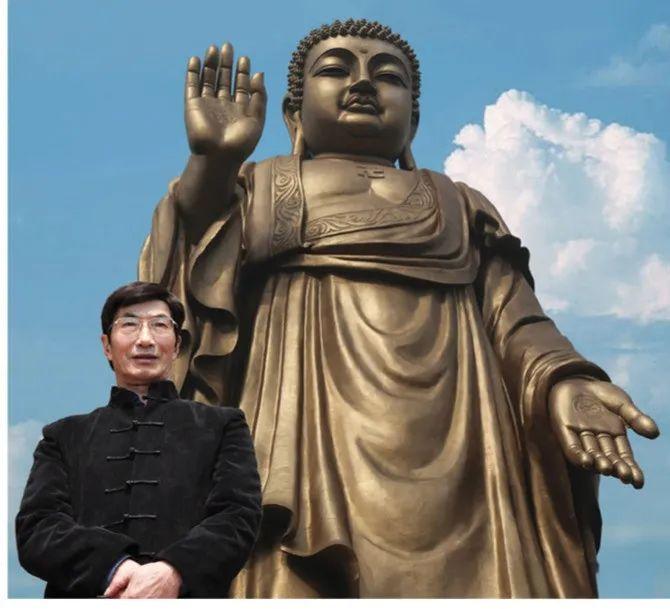

5月的长岛,海风轻拂,阳光温热。在浩浩荡荡的踏勘部队里,我看到了走路大步流星、言谈却文雅谦逊的吴显林大师。大师是42年生人,但可一点不像八十多岁呀!戴着细框眼镜,皮肤白净、腰板笔直,黑发浓密且一丝不苟,更像一位体制内的工科学者,似乎少了点我们印象中艺术家的洒脱不羁。

浅显的认识始于那次,当时还真感慨他身子骨的硬朗,爬山、环岛、登城,一样没落下。对于未来的合作,从政府到我司到吴大师,大家都充满了无限期许!

回宁后,大师就开始了紧张的创作。过程中,在公司领导的带领下,我们阶段性有过不少沟通,加之四川和南京的缘分,慢慢就和吴大师、梁老师熟稔了起来。

吴大师是内敛的,作品是他的表达方式。阶段性成果看似只是简单的手绘、小样,背后却承载了艺术家系统性的设计理念和细致入微的思考推敲。过程中有机会聆听作品背后的故事,让我印象深刻、受益良多:

他说:我研究了世界各地的大型雕塑,其实普遍来看,国内的雕塑比例掌握得比国外更好。灵山大佛、尼山孔子像,塑像与整体环境的融合,是做得最好的,没有之一。

他说:海上讨生活的人不易,拜的是懂人间疾苦的神。妈祖来自民间,面相中的人性与佛性要兼顾,而且应该更有人的韵味。

他说:古人思想以及佛教理念都讲究“圆融”,这也是为什么人物设计成溜肩的原因。包括塑像色彩是金是白,材质用大理石还是不锈钢;手持法器是夜明珠还是如意、喜灯;妈祖戴冠还是戴冕,规制是几旒几珠;裙摆朝向,露不露足,等等等等,都有着他丰富的经验和大量的研究支撑。

作为亲历者,我深切地感受到大师的思考深度、产出密度、配合程度早已超越了一纸合约。他不是在雕琢一座孤立的像,而是在塑造一个地方的精神文化空间和人民的心灵信仰场所。在细节众口不一、反复讨论评审之时,他说:这可能是我最后一个作品了,请你们政府领导、专家放心,我是非常虔诚、珍惜、慎重地对待,我会比你们任何人都上心、重视。八十老者的肺腑之言,听者为之动容,不再过多言语。只是孰料,数月之后,一语成谶。

最后一次见面,是我们合作过程中仅有的一次独处,也是最长的一次谈话。回宁6小时的高铁上,大师稳坐如佛,不吃、不喝、不打瞌睡,始终沉静、微笑。十几次的会议论证、高频的差旅往返,磨得我都有点焦躁了。我频繁的起身、来回、提胳膊动腿。他看向我的眼神,慈祥中透着揶揄。我忍不住对他说,您看我们去湄洲祖庭祖庙考察,人家那边那么多妈祖,什么样的都有,也没见有这么纠结的呀!细节问题都可以在大样阶段去完善调整,山东的地域文化和对妈祖的爱,可算是领受了!

他笑着对我说:你的不解我完全理解。但巨型雕塑是公共艺术,得听政府、专家和观众等各方面人士意见,不完全是雕塑家主观想做成什么样子就是什么样子。意见很多,哪些能接受、哪些不接受,很难万全。这类公共作品,它可以是全国的、世界的,但它首先得是当地的。创作过程本身就是对当地文化、当地习俗的理解、融入和尊重。巨型雕塑是艺术与工程、脑力与体力的结合,工程巨大、耗时很长,稍有疏忽,便不可挽回,留下千古遗憾!

大师一席话,让我顿感脸红,却也瞬间开悟、释然。这是何等的心胸与气度!没有这种定力与慧根,又怎么能做得出当代精品呢,更别提未来文化遗产了!

合作后期,碍于其它俗务,沟通逐渐减少且时有顿挫,非常愧疚于没能及时帮大师解决好一些基础问题。仓促中,冬天即逝,人们貌似都在抖擞精神迎接又一年的春天。就在这时,听到了大师骤然离世的消息……我们还是太低估了冬天的狡诈,趁你不备时,杀了个回马枪。南站一别,竟成永诀……那日冬夜寒风中,我们笑着挥别,我清晰记得,岁月的皱纹在他的脸上绽开,灯光下是那么生动、温暖……

翻阅吴大师生平作品介绍,第一句往往会提到他的为人:“低调不张扬,遵循以作品说话的艺德风尚。”确实,和艺术大家合作,我的感受是:先期他的人必然是大于他的作品的,因为只有创作的主体,才能成就作品的非凡魅力。而作品完成了,他的人又是小于甚至是隐于他的作品的。因为作品产生的影响,已不再受创作者本人的限制。从这个角度来说,大师也是圆满的。

“大师”这个称谓,刚开始我还只是随大流的称呼,后来已是完全发自内心的尊称。在亲眼看过手稿上上万的点与6小时的坐定,近距离感受过谦逊的品行与思想的光芒,我对这句话有了更深切的体会:那是一种于内敛沉静、悲悯平实中,蕴含着的丰沛创作情感和厚重精神力量!大师远去,风范长存,他的作品也必会如星辰、如航灯,继续给世间奔波的行人以希望、以力量!

吴大师,一路走好。